|

|

Chronique des murets de

Pierre |

|

<< Page de la semaine >>

J’ai été traîner un peu du côté des marais de Kerzo. J'aime bien ce coin-là. Je sais pas trop pourquoi... peut-être parce que j'ai connu quelques personnes dans le coin... et quand je dis des personnes, je devrais plutôt dire des personnages.

Et tout d’abord Henri, mon copain Henri Le Pévédic... Je suis resté plusieurs fois blaguer avec lui. Il nous a tiré sa révérence au printemps dernier. Mais, comme je me disais, les arbres qu’il avait greffés allaient fleurir au printemps prochain... et c’était reparti pour un tour. Finalement quand les gens meurent, on est triste et c'est normal mais il y a toujours quelque chose en bordure de route pour nous faire remémorer quelques vieux souvenirs. C’est comme Nanard qui est parti rejoindre le paradis des champignons alors que l’été pluvieux nous assurait une récolte des plus belles girolles. Il va nous trouver les cèpes à l’envers maintenant. Il est parmi le mycélium. Il est parti sans me donner ses coins de champignons. De toute façon ce n’est pas trop grave... c'étaient les mêmes que les miens. Finalement la vie, c'est quand même un peu drôle. C'est quand les gens sont partis que l’on se rencontre qu'ils ne sont plus là.

Ce qui

m’embête le plus avec Nanard, c’est que finalement je ne trouverai plus son

vélo demi-course dans les fougères près du champ à... Zut !

- Vous voyez

comment qu’c’est les sentiments… en me laissant sombrer dans une douce et

tendre et non moins tristounette

évocation de mon mycologue préféré, j’ai failli vous donner un de nos meilleurs

coins...

En tout cas, Nanard est parti. Il m’appelait «Le Grand». C’est vrai que lui, il avait plus de chance de ramasser des cèpes que moi. Du haut de son mètre soixante cinq, il y avait inégalité et il était plus près de la terre…les pieds dans les feuilles et le nez dans la lune. T’inquiètes pas Nanard, je dirai pas nos coins... J’ai bien sûr été à ton enterrement. Il faisait chaud et humide, un vrai temps à girolles Tu devais rigoler à nous voir transpirer comme çà... Un coup à chopper des champignons... non, plutôt des mycoses...

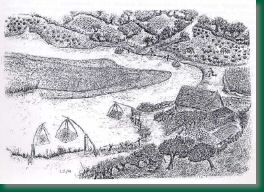

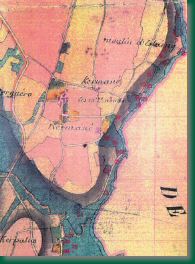

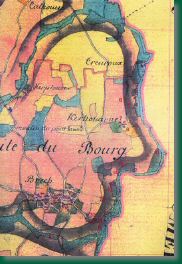

Mais revenons à nos marais... J’ai passé quelques après-midi en compagnie d’Henri et de Maurice Corlobé son gendre. Ils connaissaient les marais comme leur poche. Il est vrai que leur village de Kermané n’est pas loin. Il domine d’ailleurs le Loc’h au-dessus de la retenue d’eau de Tréauray. Henri, quand il était jeune, avait l’habitude d’y pêcher, les anguilles surtout. Il accompagnait alors son frère François dont il n'a jamais pu égaler la dextérité a la «tachtorn». Cette pratique rudimentaire, plus communément appelée la tatonnade est une technique de pêche rudimentaire qui remonte certainement à des temps immémoriaux. La main de l’homme n’est elle pas son premier outil ?

«Au départ, çà faisait peur. On n’aimait pas trop mais une fois habitué, çà allait : On fouillait la vase comme çà en avançant courbé dans les chivelles, une ficelle à la ceinture, l'autre extrémité dans la bouche. On faisait cette pêche là à marée basse quand il n'y avait pas trop d'eau. En août, septembre, on fouillait les coins les plus profonds. On enfilait les plies par les ouïes sur la ficelle et on rentrait avec un panier plein à la maison».

Les anciens nous parlent ainsi de pêches et de godailles fabuleuses ramassées pour améliorer un ordinaire, pour offrir au voisinage en mettant ainsi à profit le temps passé dans les marais à garder les vaches.

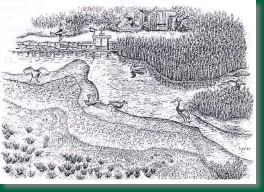

«Pour les anguilles, on les attrapait avec les doigts car çà glissait. On la coinçait avec le majeur en crochet et on la balançait sur l’herbe. Les anguilles, c’était surtout dans les chivelles. Y’en avait plein là-dedans. Quelquefois, elles restaient dans des petits trous d’eau qu’on vidait et là, on les attrapaient avec une fourchette. On les trouvait sous les cailloux, des fois sept ou huit.

On pêchait aussi à la faucille en fouillant la vase. On prenait un vieil outil qu'on ébréchait un peu car autrement, on les aurait coupées... Après, on les balançait sur la prairie et là, on les attrapaient.

Le plus drôle pour la pêche aux anguilles, c’était avec les fagots. On faisait des fagots qu’on mettait au fond des ruisseaux ou dans les trous d'eau : les anguilles s’y cachaient. Parfois, pour les attirer, on mettait des boyaux dedans quand on tuait un lapin par exemple. On prenait du saule pour çà car elles aimaient se cacher entre les racines... On relevait des fois tous les huit jours, des fois plus souvent. «C’était mon poisson préféré, frit à la poêle... Y’avait moins de beurre que maintenant mais à 10 heures le matin, c’était bon tout frais... Des fois, on les salait un peu dans un petit charnier».

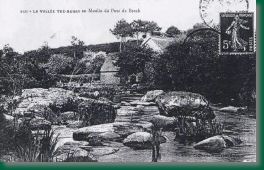

Il y avait d’autres comme François, le meunier de Treuroux, qui faisaient la pêche au «Poch bré». On allait pour çà la nuit pour que les gens ne nous voient pas. C’était avant les premières pluies, jusqu’à fin octobre. Mais il fallait du giboulage, du temps chahuté avec de la pluie, pour que l'eau soit trouble... Dans le fossé, on mettait deux traverses de bois et on maçonnait de chaque côté avec de la vase en laissant une ouverture de cinquante centimètres de large... On mettait alors le poch bré. C'est comme une chaussette avec des mailles de chalut de plus en plus petites... cela venait de partout, des étangs, de sous les berges... même de sous les talus... dans une petite chivelle de cinquante mètres de long, on avait un seau d'anguilles... les gens mangeaient un peu de çà... on ne pouvait pas tout ramener à la maison alors, on donnait aux voisins... on était dedans un grand village. Le seau était partagé.»

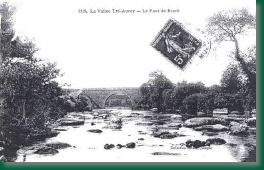

Pour le «kontam» (terme breton utilisé pour la vermée), au printemps à partir de mars, j'allais au pont de tréauray quand la marée montait. Il fallait un temps orageux, chaud. Je ramassais des gros vers de terre, les buhugenn. Je les enfilais entièrement avec un bout de fil de fer comme aiguille sur une ficelle... jusqu’à un mètre cinquante de long. Je faisais une pelote avec les vers autour de la main en les enroulant... on faisait une boucle et j'accrochait la ficelle à un bâton... Une fois plombée et avec un bouchon, je laissait la boule de vers tomber sur le fond, et là, elle se déployait.

Il m’est arrivé de sortir trois ou quatre anguilles à la fois... tu tiens tendue ta ligne... tu remues pas... et tu sens les secousses. Elles crochent dans le fil, et là, elles ne lâchent plus. Après, il faut tirer doucement sur la berge et clac !!! je les balançais sur la route... Une fois, j'ai fait un demi seau en un quart d’heure. Quand çà marche, çà marche. Quand c'est fini, c'est fini ».