LE ROI STEVAN

|

LE ROI STEVAN |

|

III.

Les

prédictions du roi Stevan (2)

<< Chapitre 1 - Chapitre 2 - Chapitre 3 (1) - Ch. 3 (2) - Ch. 3 (3) - Ch. 3 (4) - Ch. 3 (5) - Chapitre 4 >>

On conçoit la profonde impression que de pareils traits produisaient sur les esprits : il n'en fallait pas moins pour vaincre l'incrédulité et faire accepter par le peuple les étonnantes prédictions dont la réalisation ne devait s'opérer que dans un avenir plus éloigné.

Voici ce qu'on lui prête au sujet des transformations des terres et des chemins : «Les landes seront divisées par des clôtures : des arbres en forme de balai y seront semés.»

Depuis un certain temps, il ne se passe pas d'années où de vastes landiers ne soient enveloppés de haies. Est-ce dans le dessein de les convertir en terres de labour ? Non : les défrichements sont rares. Les uns veulent uniquement se conformer au principe:chacun pour soi, et ne visent qu'à écarter autrui de la jouissance de ce qui leur appartient. Les autres procèdent immédiatement à des semis de sapin. Ce dernier exemple devient heureusement contagieux et l'on peut prévoir l'époque où des forêts de sapins couvriront le sol de notre pays qui reprendra de la sorte son antique physionomie.

Remarquez toutefois que le mendiant n'a pas nommé expressément la sapin : il l'a désigné par un de ses caractères : «Ce sera un arbre dont les branches ont la forme de balai.» La ressemblance saute aux yeux et il n'y a pas à s'y tromper. Or, les contemporains de Stevan étaient grandement surpris: car ajoute la tradition, ils ne connaissaient pas cet arbre. De fait, le sapin n'a commencé à être généralement semé chez nous qu'il y a environ soixante ans.

«La grande Princesse ne viendra-t-elle pas encore s'établir en ce pays.» Une pauvresse malade des environs de Colpo posa cette question à M. Le Bellec, curé de Grand-Champ,qui était venu la visiter.» Mais, elle y est depuis longtemps repartit le prêtre: votre reine, c'est la misère : en attendez-vous une autre? - Certainement, et Roué Stevan l'a prédit : une grande princesse établira sa demeure en ce pays et le transformera. »

Le prêtre avait oublié cette conversation. Le souvenir lui en revint lorsqu'il vit la princesse Bacciochi construire, au milieu d'un désert, le manoir de Corn-er Hoët : créer, dans le voisinage, le bourg de Colpo, et en 1866, le faire ériger en chef-lieu d'une nouvelle paroisse.

Ces carrières se trouvaient au Marc'h-Guen, sur la route de Vannes. Un vieillard, les examinant avec certaine curiosité se disait : «Le pauvre Stevan s'est sans doute fourvoyé. Est-il possible que le village se prolonge jusque-là ?»

A la profonde stupéfaction du vieillard, la prédiction vient de s'accomplir. Et on peut l'en croire lorsqu'il affirme qu'il a vu s'opérer cette transformation avec un suprême intérêt.

«Un temps viendra où les chemins se croiseront de bourg à bourg et le peuple criera misère. Tant qu'ils relieront les villes entr'elles, le mal ne sera pas grand». Le croisement des chemins vicinaux date de notre époque y-a-t-il eu aussi une époque où le peuple ait poussé plus de cris de détresse que par le temps qui court ?

En même temps qu'il annonçait, tant d'années d'avance, les gémissements populaires, il en indiquait le motif : «C'est qu'alors il y aura quartage.» Par ce mot il entendait avec les droits établis sur les denrées à leur entrée dans les villes, les impôts de toute nature qui frapperaient le peuple. N'est-ce pas en quelque sorte désigner du doigt les temps où nous sommes? Il n'est plus une denrée que l'octroi ne frappe et nos législateurs s'épuisent en combinaisons pour arracher au paysan ses économies.

Les charges du peuples sont vraiment lourdes et il n'en est pas au bout : «Son malheureux sort, ajoutait le mendiant, croîtra sans cesse.» De graves événements se préparent et l'achèvement des chemins vicinaux, d'après la tradition, en est le présage. Le réseau des chemins n'est pas encore complet: mais au train dont vont les choses, cela ne saurait tarder. Que deviendra alors le peuple ?

En annonçant les chemins vicinaux, il n'a pas omis de mentionner les événements qui entrent dans leur composition. Ce qui est rigoureusement exact.

Non content d'annoncer les chemins en général, il en a indiqué encore la construction de quelques-uns en particulier. Un jour que ses paroles rencontraient une incrédulité railleuse, le mendiant dit à ses auditeurs : «Ce que j'annonce s'accomplira aussi certainement qu'une grande route partira du bourg de Pluvigner et traversera les marais de Trelecan.»

«L'empierrement des chemins de fer se fera avec des petits cailloux en forme d'œufs». Ce chemin s'est fait, depuis environ vingt-cinq ans, mais en parler ce ton d'assurance au XVIIIè siècle, c'était comme un défi qu'il semblait jeter à ses contemporains: «Un chemin partira par le Cheval-Blanc, de Sainte-Anne, et reliera ce village à Vannes.»

Le mendiant accompagna cette prédiction de cette particularité remarquable : «Quand ce chemin s'achèvera une guerre éclatera.»

Le chemin a été achevé vers 1858, avant le passage de l'Empereur. La guerre d'Italie a suivi de près et, ni en ce point, ni en aucun autre, Stevan n'a reçu de démenti.

«Un chemin jaune traversera toutes ces grandes routes : des traînées de charrettes se succéderont les unes aux autres : elles se mouvront par le feu, sans l'aide de boeufs, ni de chevaux, à travers les montagnes et les vallées, d'un bout à l'autre du monde alors viendra la fin.»

« - Mais, Stevan, ce que vous avancez n'est pas possible : s'il n'y a, à ces chars, ni boeufs, ni chevaux, comment voulez-vous qu'ils tournent ? - Mes enfants, ils tourneront beaucoup plus rapidement que les chars traînés par les boeufs et les chevaux. »

Une version recueillie à Pluneret vient d'une manière admirable compléter celle-là. Le mendiant vit un jour comme une pièce de toile qui s'étendait au-dessus de la terre : elle dominait les montagnes et les vallées, les chemins et les rivières : sur ce chemin fantastique, des séries de voitures, paraissant se mouvoir d'elles-mêmes, se succédaient sans interruption.

Est-il possible de concevoir une figure plus caractéristique des voies ferrées ? Cette prédiction est donc de nature à frapper par sa précision les esprits les plus prévenus. Quel homme, il y a cent ans, songerait à ces chars de feu, à ces séries de voitures roulant sans boeuf ni chevaux d'une extrémité à l'autre de la terre ? Pourtant le mendiant les a annoncés. Tous nos vieillards au besoin l'attesteraient. «Assurément, pensaient-ils, ce seront les voitures de l'Antéchrist, traînées par tous les diables de l'enfer.» Lorsque les préfets de Louis-Philippe entreprirent le réseau des voies publiques, les braves gens au courant de la présente prédiction, regardaient ces travaux avec étonnement : «Voici, disaient-ils, que la prédiction commence à se réaliser, mais on ne voit pas encore ce chemin qui doit couper les autres.» A l'apparition des voies ferrées : «Ah ! pour le coup, s'écrièrent-ils, nous y voilà. Attendons maintenant la fin.»

C'est-à-dire, attendons-nous aux affreux malheurs suspendus sur nos têtes. Cette prédiction paraît compléter le sens de la présente. C'est comme si le mendiant disait: «Le percement des chemins vicinaux présage de grandes calamités: on sera à la veille de ces temps terribles lorsque ces chemins vicinaux seront à leur tour percés par la voie ferrée.»

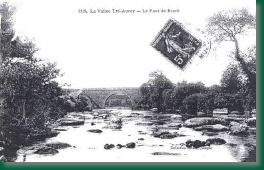

Ayant prévu tant de chemins dans un pays sillonné par des rivières, le mendiant ne pouvait oublier les ponts. Sa prédiction relative à la construction du pont d'Auray est une des plus répandues.

Au temps du mendiant, personne ne soupçonnait qu'on s'avisât de jeter un pont au Trihorn. C'était le plus large endroit de la rivière, et la ville y avait ses meilleurs jardins. Ce qui ne l'empêcha pas de dire et de répéter : «Un pont au Trihorn commencera et jamais ne finira .»

Quand, sous le Second Empire, on en commença les travaux, nos gens restèrent ébahis. La prédiction de Stevan leur revint en mémoire. «Stevan l'avait bien annoncé, disaient-ils, mais il a annoncé aussi qu'on ne le finirait pas.»

Le

pont de Brech sur la vallée de Tréauray

«On s'attendait à un grand malheur, d'autant plus qu'on lui prêtait ce terrible propos : «Un ruisseau de sang fera un jour tourner les moulins d'Auray. »

Le pont a été néanmoins achevé, m'explique un vieillard, mais non pas par les premiers constructeurs. L'entreprise demeura longtemps en suspens, faute d'ouvriers, d'engins ou de suffisante habileté.

Une autre version, qui ne diffère pas de cette interprétation, assure que le pont resterait en suspens : que pour l'achever, on serait obligé d'avoir recours à des ouvriers étrangers. C'est, paraît-il, ce qui a eu lieu.

S'agirait-il du massacre des prisonniers de Quiberon en 1795, ou du grand combat livré dans ces parages en 1815.

Chose remarquable ! L'entrepreneur du pont se nommait M. Jamais. Est-ce par hasard à ce personnage que le mendiant faisait allusion ? En ce cas, il faudrait supprimer la négation, et la prédiction s'énoncerait de la sorte : «Un pont au Trihorn sera commencé, jamais le finira.»

Ce qui ne laisse pas d'être assez vraisemblable. Comme la négation accompagne toujours le mot jamais, nos bonnes gens l'auraient, sans le savoir, introduite dans la phrase, ne pouvant deviner que jamais dût servir à désigner une personne. Le changement a été d'autant plus facile qu'il a suffi de transposer une lettre, et que la prononciation, dans les deux cas, reste à peu près la même.

Si cette interprétation est exacte, on demeura d'accord qu'en cette circonstance le mendiant s'est surpassé.

Le mendiant signale aussi certaines modifications qui devaient s'introduire dans le costume : «Un temps viendra où l'on verra flotter au surplis des ailes de pie. » Les surplis ailés ont disparu depuis un certain temps. Beaucoup de prêtres se souviennent cependant d'en avoir vu et même d'en avoir porté. «Un temps viendra où les prêtres porteront des soutanes à queue de pie.»

Ce genre de soutane a paru, si je ne me trompe, en cette localité avec M. Carado (1828). Dans les premières années dé l'Empire, la queue commença à être coupée, suivant la prédiction du mendiant, qui assura que cet ornement, si ornement il y a, serait d'assez courte durée. M. Carado la porta jusqu'à sa mort (1872). Mais cette exception et quelques autres n'empêchent que, pour la fin de l'Empire, elle ne fût généralement supprimée.

L'apparition de la queue intrigua beaucoup nos gens parce que le mendiant en avait fait comme un signe précurseur de la misère du peuple.

Non pas que tout fût prospère, tant que dura cet appendice. On se souvient encore d'une année terrible où la cherté des denrées avait réduit les pauvres gens au désespoir. Les uns se contentaient d'en verser des larmes: les autres, plus hardis et moins patients, attaquaient le paysan à domicile, ou, sur le chemin, le vendeur retardataire. Mais c'est une année exceptionnelle. Le bien-être régnait généralement dans les diverses classes de la société. Comme on l'a remarqué à l'occasion des chemins vicinaux, le peuple n'a commencé à pousser des plaintes que depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire depuis l'invasion des productions étrangères favorisée par le système du libre-échange. Encore est-il que ces plaintes ne donnent pas à la prédiction son vrai sens. La vie n'est pas en effet tellement dure qu'on ne puisse avec quelque effort se tirer d'embarras. La vie réellement difficile, ce sont les calamités prochaines qui doivent nous l'apporter.

|

|

<< Début du chapitre 3 - Suite>> |

|

<< Chapitre 1 - Chapitre 2 - Chapitre 3 (1) - Ch. 3 (2) - Ch. 3 (3) - Ch. 3 (4) - Ch. 3 (5) - Chapitre 4 >>