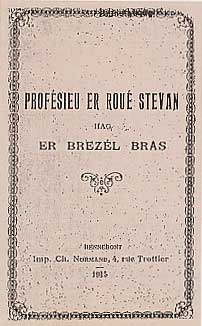

LE ROI STEVAN

|

LE ROI STEVAN |

|

<< Chapitre 1 - Chapitre 2 - Chapitre 3 (1) - Ch. 3 (2) - Ch. 3 (3) - Ch. 3 (4) - Ch. 3 (5) - Chapitre 4 >>

Si toutes les professions ont leur charme, il paraît qu'elles ont aussi leurs grands hommes. L'histoire de ce fameux mendiant vulgairement nommé «er Roué Stevan» nous en fournit la preuve.

I.

Le Mendiant

Le mendiant de race et le vagabond sont des êtres différents. Tous deux font profession de mendicité mais le vagabond mendie souvent la fureur dans le regard et la menace de la bouche. Quand il sollicite l'assistance publique, ce n'est ni au nom de Dieu qu'il blasphème, ni même au nom de l'humanité qu'il hait : il réclame au nom de ses droits qu'il prétend violé ou méconnus. Deux ou trois coups sec frappés à la porte pour annoncer sa présence. Qu'on ne s'avise pas de lui demander : «désirez vous quelque chose ?» On pourrait s'attirer cette impertinente réponse : «vous devriez savoir qu'on n'est pas ici pour faire un cadeau.» Et il s'en va comme il est venu sans murmurer une prière, bien souvent sans dire un merci.

Le mendiant de race a des allures plus humbles. Il tend la main à ses frères au nom du Père commun des hommes : « La charité s'il vous plaît, mes bonnes gens, au nom du seigneur Dieu : Notre Père qui êtes au x cieux, que votre nom soit sanctifié… » Il accepte de bonne volonté ce qu'on lui offre, et il s'éloigne gravement avec une prière de bénédiction : « Que le Dieu tout-puissant, la bienheureuse Marie, Notre Dame Saint Anne, versent leur bénédiction sur vous, vos défunts et vos biens. »Un tel mendiant voit s'ouvrir avec empressement et la porte et la bourse et le cœur : c'est Jésus-Christ qui passe. Ses besoins d'ailleurs sont modestes. Pour apaiser sa faim, les vivres de sa besace lui suffisent : pour reposer son corps, un peu de paille fraîche au coin d'un grenier ou au fond d'une étable : sa s'écoule dans une paix profonde. Le soin du présent ne l'inquiète pas, le souci du lendemain non plus. Il place en Dieu son recours et tout lui vient à souhait par la grâce de Dieu. Sa confiance, après Dieu, s'inspire de la pensée qu'il n'est pas aux regards du peuple un méconnu, un étranger. Le mendiant de race est un mendiant local. Ses tournées se bornent à une région déterminée et il ne songe pas à en franchir les limites. Il a ses maisons préférées, ses connaissances faites : il les voit à des époques réglées. Ses visites sont prévues : ses étapes marquées d'avances. Le matin, en quittant une localité, il sait à quelle porte il frappera le midi, sous quel toit il couchera au soir. Vers le déclin du jour, il chemine clopin-clopant dans le sentier qui le mène au village. Son gîte l'attend et une chaude écuellée et une place au foyer. Cette place, il la prend sans peur et sans honte. C'est un habitué de la maison, presqu'un membre de la famille. Le breton pratique aisément à son égard la loi de l'hospitalité. Son naturel l'y porte, la religion lui en fait un devoir, sa curiosité y trouve un attrait. Le mendiant est une sorte de gazette ambulante, un colporteur incomparable des nouvelles d'alentour. Rien ne lui échappe, et il connaît par le menu tout ce qui se passe. D'abord il a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre : il s'aide encore des yeux et des oreilles de ses confrères en mendicité. Assis sur un tas de pierres, au bord d'un ruisseau ou à l'ombre d'un chêne, ils grignotent lentement une croûte de pain. Sans perdre un coup de dent, chacun rapportent des impressions, ses découvertes, ses aventures. On peste contre l'avarice de celui-ci, on exalte la libéralité de celui-là. Traits de mœurs, propos piquants, petits et grands scandales, la revue est entière.

Muni de cette précieuse provision, mon homme fait route vers son gîte habituel. Du plus loin qu'elle l'aperçoit, la bourgeoise l'interpelle par son nom : «Ah ! c'est vous enfin ! que vous avez tardé cette fois ! quoi de nouveau, vous me semblez préoccupé. – ce n'est rien.- Mais encore ?» Il a l'air de se faire prier, pour la forme. A fond, il brûle de parler, autant que la famille d'entendre. On fait cercle, il commence, les voilà bouche béante !

Mais aussi quel conteur. Il sait tout, et comme la discrétion n'est pas pour lui une vertu, il ne cache rien. Un mendiant discret serait un prodige. La moindre nouvelle lui pèse : il faut qu'il la jette aux quatre vents du ciel. Et voilà l'origine ordinaire de tant d'histoires de campagne qui repose sur des on-dit. L'auteur, ce n'est personne. Remontez à la source, vous trouverez le mendiant. C'est un enfant terrible : «prenez-y garde - disait une mère avisée à sa fille dont la dureté pour le pauvre était habituelle. – prenez-y garde : guel e brud mad a bab hani, aveit madeu a leh en ty – bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.»

On lui prête d'autant plus d'autant plus volontiers l'oreille que sa conversation est un charme. Rien n'y manque, ni l'aisance du débit, ni la propriété des termes, ni la finesse des observations. Pourquoi s'en étonner ? Il sait par cœur sa leçon pour l'avoir ruminée du matin au soir, et il met à la dire toute son âme. L'hospitalité impose une dette. Chacun s'en acquitte comme il peut. Sa manière à lui de payer est de conter et il conte avec un talent merveilleux.

Tel est en général le mendiant. Tel était le plus populaire de tous, le Roi Stevan.

|

>> Chapitre 2 >> |

|

<< Chapitre 1 - Chapitre 2 - Chapitre 3 (1) - Ch. 3 (2) - Ch. 3 (3) - Ch. 3 (4) - Ch. 3 (5) - Chapitre 4 >>